Notice

La congrégation Notre Dame de Charité a été fondée en 1641 à Caen par Jean Eudes. Prêtre itinérant en Normandie, il se laisse bouleverser au cours de ses missions, par la détresse de nombreuses femmes en difficulté morale qui sont réprouvées, voire rejetées par la société. Dans un premier temps il place ces personnes chez des femmes pieuses de la ville ; puis le nombre de personnes accueillies grandissant, il loue une maison … le premier « refuge » est né.

À partir de l’Empire puis du Second Empire, les fondations se multiplient en France puis à l’étranger. Les sœurs accueillent des femmes ainsi que des jeunes placées dans le cadre d’une décision judiciaire (classes du Refuge), mais aussi des fillettes placées à cause de problèmes familiaux (classe de préservation). Les ressources nécessaires à la vie des établissements proviennent en majorité du travail des sœurs et des jeunes : blanchissage et repassage pour des hôtels, des établissements scolaires et des hôpitaux, couture, broderie, bonneterie, et confection de matelas. Les monastères vivaient en quasi autarcie avec la boulangerie, la lingerie, la cordonnerie, le potager et les animaux de la ferme.

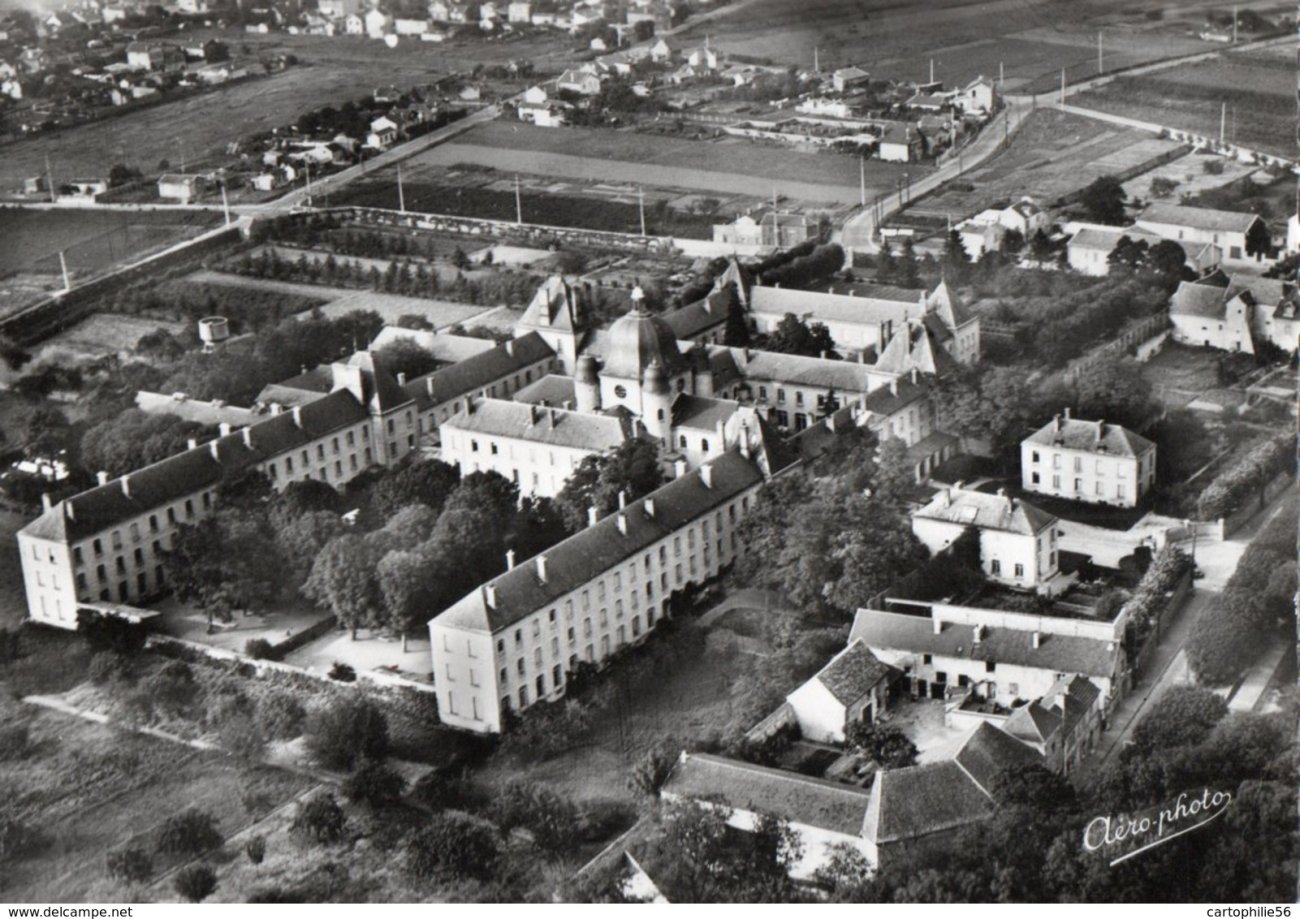

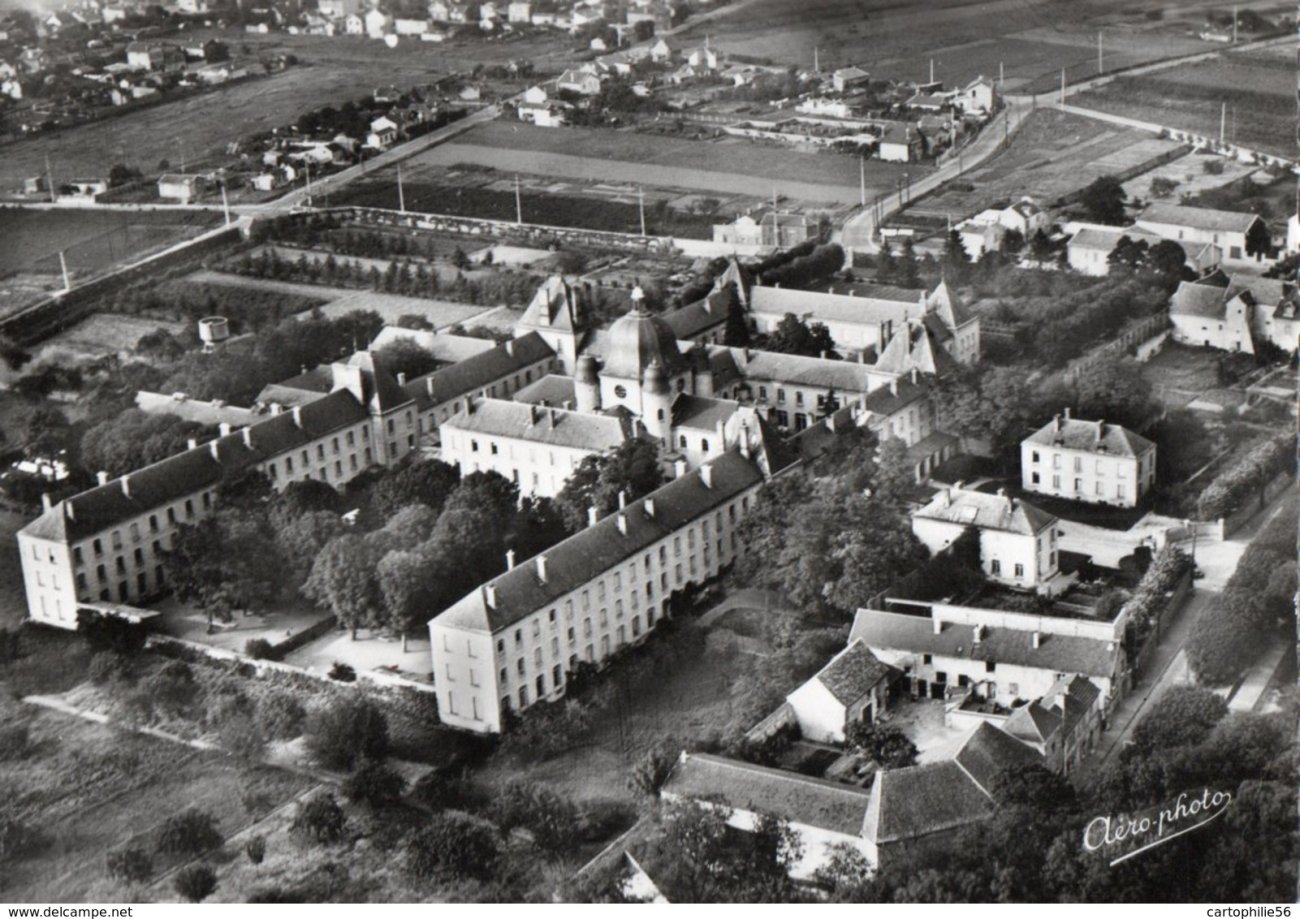

Un de ces refuge s’installe à Paris en 1724, rue St Jacques. Les sœurs sont expropriées en 1901 à cause du tracé de la rue Gay-Lussac qui traverse la propriété. Elles font l’acquisition d’un terrain de 7 ha à Chevilly Larue et entreprennent la construction de nouveaux bâtiments.

En 1907, 120 Religieuses et 200 jeunes arrivent à Chevilly. Ces dernières sont réparties entre les classes de préservation ou de rééducation. Toutes retrouvent le même rythme de vie qu’à Paris, entre travail et prière.

Suite à l’ordonnance de 1945, le Refuge obtient une habilitation pour fonctionner en tant que centre d’accueil et d’observation, l’un des premiers en France. Il s’agit d’une orientation décisive qui va entraîner une transformation progressive des méthodes et des buts de l’établissement.

À la demande de l’Education Surveillée (Ministère de la Justice), la supérieure, Mère Marie du St Sauveur Dagnaud, et le Docteur Paul Le Moal, neuro-psychiatre, créent, développent et animent un centre d’accueil expérimental et d’observation.

Les jeunes suivent une formation professionnelle, mais aussi des cours d’enseignement général et peuvent passer divers CAP et brevets. Peu à peu il est fait appel à du personnel laïc pour suppléer le nombre insuffisant des religieuses éducatrices.

En 1977, afin d’assurer l’avenir et la continuité de l’oeuvre, la communauté crée l’Association Saint Michel des Sorbiers, avec une directrice laïque dès 1980, pour prendre la responsabilité du Centre d’Observation et de Rééducation. Ce centre a fermé et l’association a été dissoute en 2012.

Texte : Delphine Le Crom (Archiviste de l’Union Notre Dame de Charité)

Source illustration : Carte postale du COR de Chevilly Larue, années 1960

Documents

Liens externes

Archives du Centre d’observation et de rééducation de Chevilly-Larue

Versé en 2017 aux Archives départementales du Val-de-Marne, le fonds contient quelques archives administratives et de suivi éducatif et pédagogique, mais

de façon plutôt clairsemée avant 1960. Les dossiers de pensionnaires depuis 1938, les répertoires et les fichiers depuis 1945 semblent au complet.

La parole est aux accusés : présentation de l’ouvrage (V. Blanchard, M. Gardet, 2020) [VIDEO]

Les historiens Véronique Blanchard et Mathias Gardet présentent leur ouvrage : La parole est aux accusés. Histoire d’une jeunesse sous surveillance, 1950-1960 (Textuel, 2020). Ils ont eu accès aux centaines de dossiers des centres d’observation de Savigny-sur-Orge (pour garçons) et de Cheville-Larue (pour filles).

La Résidence Saint Jean Eudes aujourd’hui

Cédés à la Fondation de Rotschild, les bâtiments de l’ancien Refuge Saint-Michel ont été réhabilités en 2012 ; c’est aujourd’hui un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Le Refuge Saint-Michel dans la base Mérimée

Le dossier d’origine de l’Inventaire général du patrimoine relatif au Refuge Saint-Michel à Chevilly-Larue comporte en particulier un extrait de plan cadastral et une douzaine d’illustrations.

Page Wikimedia du Monastère Saint-Michel de Chevilly-Larue

Cette page propose une douzaine de photographies de l’ancien monastère prises en 2019 et 2022 et mises à disposition par un particulier.