Notice

La professionnalisation des intervenants auprès de l’enfant en justice se généralise lentement à partir de la fin du XIXe siècle. Si la formation des policiers, des gendarmes, des juges et du personnel de l’Administration pénitentiaire demeure le domaine réservé des politiques publiques, celle des autres professionnels est souvent due à une action militante et associative. Il en est ainsi des assistantes sociales à partir des années 1920, puis des éducateurs spécialisés à partir des années 1940 pour lesquels s’ouvrent une multitude de centres de formation privés de plus ou moins grande envergure. A l’exception de quelques écoles publiques départementales pour éducateurs et assistantes sociales, il faut attendre 1952 pour qu’au niveau national s’ouvre le Centre de formation et d’études de l’Education surveillée qui deviendra en 2008 l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse de Roubaix.

Les écoles privées finissent par s’organiser et se concerter pour obtenir l’autorisation de délivrer des diplômes d’État en se conformant plus ou moins aux mêmes critères de recrutement, de programme et de durée des études. Elles maintiennent cependant chacune une identité propre et ont parfois des configurations particulières, selon leur inspiration religieuse ou laïque, leur lien possible avec une université proche, leur rayonnement géographique, leur public plutôt féminin ou masculin (ou perçu comme tel), plutôt fraîchement sorti des études ou ayant déjà exercé un métier...

Dans les années 1970, l’État qui participe de plus en plus au financement de ces centres de formation cherche à limiter cette prolifération en invitant certains d’entre eux à se regrouper sous forme d’instituts régionaux de formation des travailleurs sociaux qui préfigurent les actuels instituts régionaux du travail social. Il s’agit souvent d’une cohabitation de palier plus ou moins réussie entre plusieurs écoles gardant leur filière et qui ne remet pas en question leur statut privé. Dans ces mêmes années enfin, toutes ces écoles connaissent des mouvements de contestations d’une ampleur égalable à celle, plus connue, des universités : grèves, occupations des locaux, autogestion…

L’université reste elle-même peu présente dans ces formations malgré quelques passerelles jetées et l’apparition en 1967 de quelques IUT Carrières sociales. Elle prépare surtout à l’exercice des médecins psychiatres (à travers l’enseignement hospitalo-universitaire depuis 1958) et des psychologues.

NB : nous rédigerons dans cette thématique une notice historique, liée à un document et à une bibliographie, pour chacune des écoles repérées.

Texte : Sylvain Cid

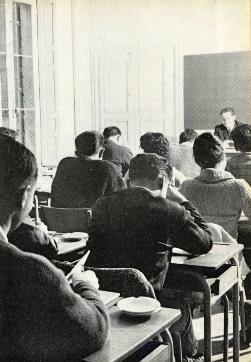

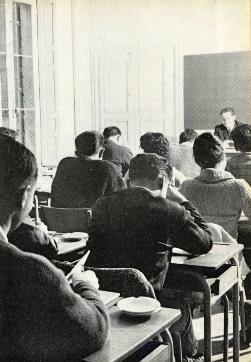

Source illustration : CFRES, L’éducateur de jeunes délinquants, Études et Documents, Vaucresson, 1962

Documents

L’ARFRIPS (Association Régionale pour la Formation, la Recherche et l’ Innovation en Pratiques Sociales) à Lyon

L’ENAP (École Nationale de l’Administration Pénitentiaire) à Agen

L’ENS (École Normale Sociale) à Paris

L’ETSUP (École Supérieur de Travail social) à Paris

L’IRTS Languedoc-Roussillon à Montpellier

L’IRTS Ile-de-France à Neuilly-sur-Marne (ex-Ecole de Montesson)

L’IRTS Paris Ile-de-France à Paris

Le Centre de Formation d’Etudes et de Recherches de Vaucresson

Liens externes

L’ARFRIPS à Lyon

L’ARFRIPS est le résultat aujourd’hui de la fusion en 2004 des deux anciennes écoles d’éducateurs spécialisés de Lyon : le Centre de formation d’éducateurs (ouvert en 1943) et Recherches et Promotion (ouvert en 1969).

L’Ecole nationale d’administration pénitentiaire à Agen (ENAP)

Installée à Agen en 1995, l’ENAP est issue de l’Ecole de formation des personnels pénitentiaires (EFPAP) ouverte en 1964 dans le Bas-Rhin, puis transférée une première fois l’année suivante à Fleury-Mérogis, « dans l’ombre de la plus grande prison d’Europe », sous le nom d’Ecole d’administration pénitentiaire (EAP).

L’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse à Roubaix (ENPJJ)

Ouverte en 2008 à Roubaix, l’ENPJJ a pour origine le Centre de formation et d’études de l’Education surveillée créé à Vaucresson en 1952, auquel ont d’abord succédé pour la formation une simple Ecole à Savigny-sur-Orge de 1963 à 1992 (l’EEES puis l’ENFPES), puis le Centre national de formation et d’études de la protection judiciaire de la jeunesse (CNFE-PJJ) à Vaucresson (1992-2008)

L’Ecole normale sociale à Paris (ENS)

Ouverte à Paris en 1911 pour préparer des femmes « promotrices » et « propagandistes » en soutien au syndicalisme féminin catholique, l’Ecole normale sociale forme à partir des années 1930 des assistantes sociales, abandonnant ses références chrétiennes en 1968.

L’Ecole supérieure de travail social à Paris (ETSUP)

Créée en 1917, l’Ecole de surintendantes d’usine (devenue ETSUP en 1990) est spécialisée dès le départ dans la formation des assistantes sociales d’entreprises, avant de proposer la préparation générale au diplôme d’Etat à partir des années 1930.

L’Institut Saint-Simon à Toulouse

L’Institut saint-Simon à Toulouse est issu de la première école d’éducateurs spécialisés fondée en 1942 par l’abbé Jean Plaquevent, puis dirigée par André Chaurand, médecin-psychiatre issu du cadre hospitalier.

L’IRTS de Montpellier (ex-IPPMS)

Créé en 1991, l’IRTS de Montpellier est l’héritier de l’Institut de psycho-pédagogie médico-sociale créé à Montpellier en 1943 sous la direction du Dr Robert Lafon, devenu un Institut régional de formation de travailleurs sociaux (IRFTS) en 1972.

L’IRTS Montrouge / Neuilly-sur-Marne

L’IRTS Montrouge / Neuilly-sur-Marne est aujourd’hui l’héritier de l’une des premières écoles d’infirmières et d’assistantes sociales ouverte en 1900 à Montrouge et de l’une des premières écoles d’éducateurs spécialisés ouverte à Montesson en 1943.